郑明将军的一世“海缘”

新闻来源:中国船检

浏览量:661

王思佳 编辑整理 2018-03-14

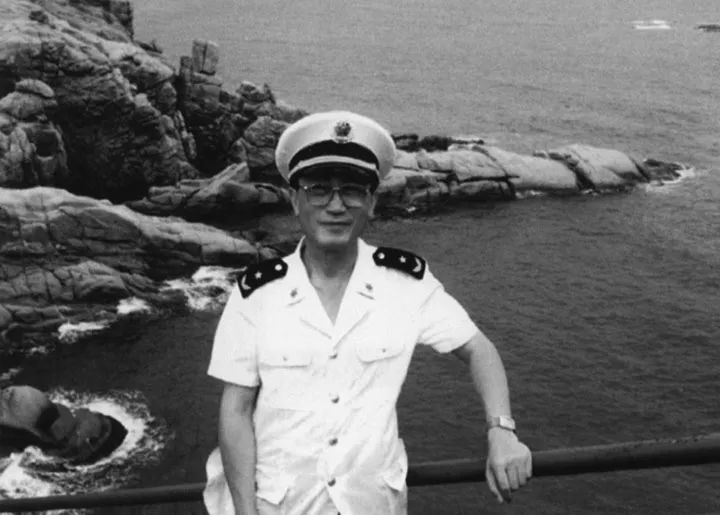

2018年3月6日凌晨5时10分,中国人民解放军海军原装备技术部部长、海军少将,中国现代舰船系统工程、海洋战略研究专家、郑和与中华传统舟船海洋文化研究专家、北京郑和与海洋文化研究会名誉理事长郑明将军,因病医治无效,在北京海军总医院不幸逝世。享年85岁。

2006年,本刊曾有幸对郑明将军进行了专访,在此特别重新推送该篇文章,以表达我们对老将军的崇敬和缅怀!愿将军一路走好!

郑明,原海军装备技术部部长,服役55年的海军少将。他出身贫寒,依靠奖学金才读完了中学,考上了大学; 他身体单薄, 却在非常时期毅然投笔从戎、献身革命;他淡泊名利,却在部队的培养下从士兵做到将军;他老骥伏枥,在退休之后仍然致力于海洋战略和郑和宝船的研究与宣传,为传承中国海洋文化而不懈奔走⋯ ⋯

他的一生如此不凡。在辽阔的海岸凭栏处,将军极目远眺,仍感壮志未酬。

英国军舰的启蒙教育

郑明生于1933 年,祖籍福建。虽然家乡临海,但父辈与海无关,用他自己的话说,父亲是一辈子与书打交道的人。由于家境贫寒,父亲的学历并不正统,他念过私塾, 也进过洋学堂,之后又在北京大学做旁听生自学成才。作为一个爱读书的知识分子,父亲一生走南闯北,曾在中学教书,育人子弟,也曾参加新文化运动,喜欢翻译俄国文学,其最着名的事迹是参与编辑了第一部中文版《资本论》。父亲的经历对郑明影响深远。在父亲的言传身教下,郑明自小就树立了刻苦学习、认真读书、坚持拼搏的理念。

在小学5 年级时,由于家境较为贫困,父亲要求他直接考入中学,因为中学才设有奖学金。当时的小郑明别无选择,现实生活是如此残酷,如果不能成功跳级,他就将失去上学读书的机会。酷爱读书的他没有让父亲失望,成功地考入上海一所中学。

当时,奖学金的主办人在一家英国洋行工作,儿时未读过几年书,后来从学徒开始一步步走向成功。由于自身经历的坎坷,他希望穷孩子们能通过接受教育而改变命运。为了使孩子们扩大知识面,他还主动联系英国海军,组织学生们参观停在上海的英国军舰。

这是一次不平凡的经历,时至今日,郑明仍然清晰地记得1945年秋的那一天,抗日战争刚刚胜利。在黄年秋的那一天,抗日战争刚刚胜利。在黄浦江上,雄伟的英国军舰傲然挺立,它以中国“ 友邦” 军舰的身份停靠在黄浦江岸。高大的身姿,钢铁的衣装,威风凛凛的模样,无不给幼小的郑明以震撼。他对眼前的这座庞然大物“爱不释手”,细细地观察他所走过的每一个角落, 兴奋地感受着军舰带来的新奇。

然而,就在参观即将结束的时候,郑明爬进了军舰的炮塔,他突然发现,英国军舰的炮口所指正是中国的海关!就在那一刻,父亲多年讲授的近代史跃然眼前,他仿佛在刹那间坠入历史的长河中。他看到了战火纷飞的1840年,他看到了列强瓜分中国的惨景,他看到了国外的坚船利炮在中国的海疆上肆虐。一个12 岁的孩子,一颗幼小的心灵,第一次直观感受到历史与现实的撞击,第一次深切地体会到祖国与民族的重担,他又一次被震撼了。

回到甲板上,小郑明的心情久久不能平静。他又看到,在英国军舰的四周,围着一圈中国的小木船。有的是与大船做点小生意,而更多的却是在下面要饭,他们争抢着军舰上倒下的残羹冷炙,只为糊口,只为生存。这被郑明称为是终生难忘的一幕,即使只有12 岁,即使只是一个初中的学生,面对如此的落差,他也按捺不住心中的呐喊:“中国要翻身,中国要造大船,中国要发展工业,中国要振兴。我要为救中国而努力!”

历经磨炼,从水兵到将军

中学毕业后,郑明考取了上海交通大学造船系,初步实践了儿时“ 要造大船”的梦想。在大学里,郑明的生活依然清苦,除父亲负担部分学费外,他也只能靠勤俭节约维持生计。本就瘦弱的郑明越发显得单薄了。

1950 年,美国侵略朝鲜,抗美援朝战争打响。国家正值用人之际,中国人民解放军部队中急需补充新一代有知识、有文化的年轻人。在这一非常时期,郑明毅然决然地选择了放弃学业,报名参军。对此,父亲表示反对,他认为年轻人应该把学业做好,不应半途而废; 而作为党员的姐姐和妹妹却支持兄弟参军。就这样,郑明于1950年参加了中国人民解放军海军, 成为一名保卫祖国的水兵。

这时候的郑明还是个大学二年级的学生,刚刚迈出校门的他,没有任何社会经验,有的是报效祖国的满腔热血。他还记得在当兵后的第一次动员大会上, 那激动人心的一幕。

在集合的操场上,政委面对着刚参军才几天的几百名大中学生兵,掷地有声地说:“ 当兵要打仗,打仗就要死人,你们怕不怕? ”

所有的新兵齐声呐喊:“不怕!”

政委的话,简练而深刻,让这些平日里经常谈论整套大道理的大学生们, 在瞬间懂得了什么是军队,什么是战争,什么是革命。革命不是绣花,是流血,是牺牲。投笔从戎,慷慨赴义,这就是郑明17岁时的心情,这就是中国青年的热血。

然而,郑明并没有被派到前线,因为中央决定,海军暂时待命。他和同时参军的一些大学生们被派到海军造船、修船的岗位上,更多地负责海防战线后勤装备保障工作。当时,炮艇、军舰上的许多工作他都曾涉足,轮机、舱段、检修柴油机等等,真的是哪里需要就到哪里去。其中印象最深的是在护卫舰上担任“ 舱段兵”的经历,舱段兵主要负责管理舰的管路,要对滑油管、柴油管、淡水管、污水管、海水管的位置、动能、管理都了如指掌。那时的郑明几乎每天都在轮机舱里爬上爬下,搞得满身油乎乎的,有一次被舰长看到,心疼地说:“小郑明这么瘦,事务长给他喝杯啤酒,好长壮点。”首长、战友的关心让郑明的生活辛苦并快乐着。

部队生活,使郑明逐步成为一个真正的水兵。这时候,海军舰船修造部(即现在的海军装备部) 部长看到有几位并未毕业的造船系大学生在当兵, 联想到自己曾经也是为抗日而中途辍学, 于是积极为他们寻找再学习的机会, 以使他们在未来能更好地承担起海军建设的重任。

功夫不负苦心人,在老部长的努力下,这批大学生终于迎来了一个到海军学校机械分校造船系进修的机会。海军老首长的远见,使一批二三年级的大学生水兵,又走进了课堂。而对郑明来说,这更是个千载难逢的良机,一方面他可以完成父亲的期望,继续学业;另一方面他又可以结合近几年参军后的实践,进一步掌握造船科学理论知识,充实自我,准备迎接新的人民海军建设任务。

在海军学校,郑明的学习任务很重,他不仅要直接进入到三年级的专业课程,而且还要在体能上适应军队的训练。在这段时间,瘦弱的郑明学过游泳,学过拳击,学过班、排进攻。在很多次负重冲山头的时候,他都真正体会到了什么叫眼冒金星。可是,顽强的意志使他一次次突破了体能的极限。也正是部队这种拼搏奋斗的环境,锤炼了他无比坚强的意志品质,更为他日后的成长奠定了坚实的基础。

从海军造船系毕业后,郑明成为一名技术员,之后升为工程师、副科长、副处长、主任、二级部副部长、海军装备部副部长,直到1985 年荣任部长。他的升迁之路并没有我们描述的这么顺畅,在副科长升副处长的时候,郑明担心自己难以胜任,坚决请辞。他并不想升官,他只想干好专业工作。可是,这次的“ 谦虚”却遭到了领导的批评。当时有一位经历过红军战斗的老部长斥责道:“你这个小郑明,我吹冲锋号,让你带着一个团往前冲,你说我不干,我只带一个营。这不是不听从指挥嘛,要是在战场上,看我不毙了你! ”

老部长的话直白而深刻,郑明意识到,在老红军的眼中,职务不是官,而是任务,是革命队伍交给你的一份责任。他深刻感受到思想境界的差距,他明白,自己需要学习的还有太多太多。如今,功成身退的郑明每每回忆起那段故事,仍然为那位老部长的话所感动。的确, 是部队培养了他的素质, 塑造了他的人格。从水兵到将军,这个看似神话的蜕变,却是与党和部队的培养以及自身努力分不开的。拿破仑说,不想当将军的士兵不是好士兵。可从未想过做部长的郑明, 却是一个好水兵, 一个好部长。

与郑和宝船的不解之缘

写郑明就不能不提“郑和宝船”,谈“ 郑和宝船”就不能不说郑明。这就是业内人士眼中郑明与“ 郑和宝船”的关系。

早在上世纪80 年代,郑明还在任海军装备技术部部长之时,就开始了与郑和下西洋宝船的初步接触。当时,郑明是建造“郑和”号航海训练舰的策划领导者。为了建造好这艘船,作为部长的郑明亲自调研瑞典、德国训练舰,对任务要求、建造质量严格把关,而这艘“郑和”号训练舰,也是我国海军军舰史上第一艘以人名命名的舰船,体现出人民海军继承中华民族英雄传统的理念。

1985 年,“郑和”号训练舰基本完工。当年,正是全国第一次隆重纪念郑和下西洋580 周年,爱好和关注历史的郑明也自那一年起,担任中国造船工程学会副理事长兼船史研究学术委员会顾问,他更加注意学习研究郑和下西洋的历史,并推动宣传郑和宝船的历史和现实意义。

可是,1985~ 1994 年间,郑明担任海军装备部部长兼党委书记,不仅要负责海军装备建设,还要负责人才政治建设。护卫舰、核潜艇、驱逐舰、海军专用飞机、导弹等等各项任务让他忙得无暇他顾。在那10 个年头中,他几乎没有睡过一个安稳觉,对于郑和宝船的研究也只能是爱莫能助。

自1995 年起,62岁的郑明离开部长的岗位,开始全力投入郑和宝船复原研究,他认真阅读有关史料,亲自撰写或协助有关人员采写有关郑和与古船研究的论文、信息、建议等130 余篇。作为上海交通大学和海军工程大学兼职教授,在上海、广州、昆明、福州、泉州、厦门、南京、北京、武汉做过多次有关郑和下西洋和宝船的学术报告。从2000年起具体倡议复原仿造郑和木质宝船工程。他推动并商请许多历史学家、考古学家、造船工程师、设计师、老匠师、航海专家、海洋专家、海军专家以及有关领导、海内外企业家等共同推动参与郑和宝船复原工程。2002 年起,他协助全国人大常委、海军原副司令员张序三中将倡议策划“ 扬帆中华、环球航海” 活动, 以仿古帆船航海来纪念郑和下西洋600 周年。此外,他一直致力于考察调研世界海军、造船技术与古船历史的工作,曾随团或率团访问过欧、美、亚20余个国家,结交了众多国际船界知名人士,为宣传郑和宝船,弘扬中国海洋文化发挥了重要作用。

10 余年来,郑明在郑和宝船上所做的工作和努力令人感动。谈到为什么如此醉心于郑和宝船的研究时,他语重心长地说,郑和宝船是中华海洋历史文化的遗产。就像我国的故宫、天坛一样,它们已经在向海内外公众展示中华文明的伟大魅力, 而郑和宝船的建造和复原工程, 将使我国的海洋文化更加鲜明而直观。同时,弘扬海洋文化对于提升国人海洋意识有至关重要的作用。若干年来,中国的社会、经济、民生,其发展思路无不建立在陆地上。我国至今已经编写了11 个五年规划,大多数规划的基础仍然是960万平方公里的陆地国土,300 万平方公里的海洋国土故然与之有差异, 但在资源方面不容忽视,理应受到重视。直到“ 十五”、“ 十一五”规划,我们终于看到了“ 振兴造船工业”、“ 开发深海油气资源” 等与海洋相关的部署要求。之所以有这种进步和发展,显然是受到了郑和下西洋等海洋历史文化活动潜移默化的影响。此外,郑和宝船是和平友好之船,它承载着交流文明、传播友谊的优良传统。中国古人厚往薄来的做法,不也应当是当代发达国家面对世界应尽的义务吗?因此,复原郑和宝船,重走海上丝绸之路,不仅是宣传中国形象的义举,也将是影响世界海洋政治、经济新秩序的伟大创举。

郑明对于郑和宝船的阐述不禁令人叹服。以鲜明而直观的古代海洋历史遗产和舟船文明来弘扬中华传统海洋文化,增强民族海洋意识,推动当代海上贸易往来,促进制定海洋战略,大力发展海洋经济与科技,建设海洋强国,使全球成为用海联结起来的共同繁荣的和谐世界。这就是郑明这位老部长、老水兵对郑和宝船寄予的厚望。

微信公众号

微信公众号

官方微博

官方微博